走出电影院,我的心像是被一只无形的手紧紧抓住。拽入1937年的南京,一幕幕血淋淋、惨不忍睹的画面仍在脑海里不断放映。

光影中的历史:小人物照亮民族脊梁

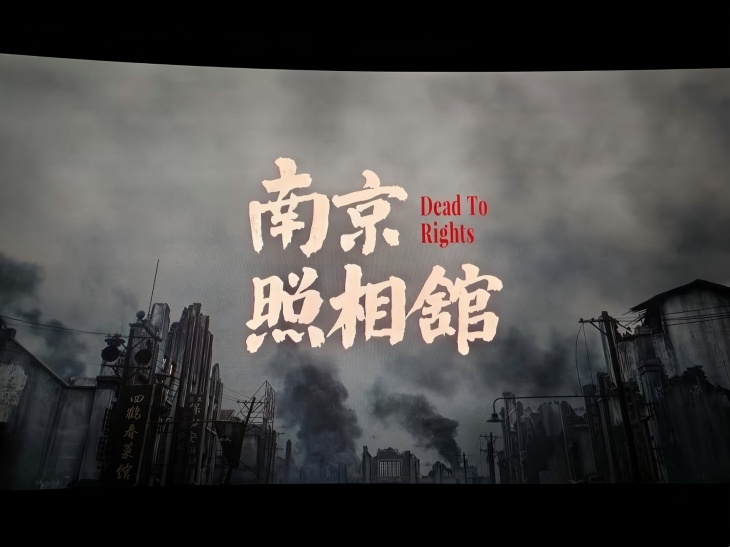

《南京照相馆》以南京大屠杀为背景,讲述了一家照相馆内普通百姓从求生到抗争的觉醒历程。影片中,照相馆老板老金一家、邮差苏柳昌、女学生林毓秀等角色,起初只想在战火中保命,却因冲印出日军屠城罪证照片,被迫卷入守护历史真相的斗争。

导演申奥摒弃了宏大叙事,转而用“暗房冲洗胶片”的微观视角,展现普通人在至暗时刻的抉择——当老金颤抖着将底片缝入旗袍褶皱,当苏柳昌用生命护送胶卷出城,当林毓秀在日军枪口下强忍泪水微笑……这些细节让观众看到:民族存亡之际,每个平凡人的坚守都是照亮时代的火种。

电影中有一句台词让我震撼:“相机是枪,底片是子弹”。日军用镜头伪造‘亲善’,百姓却用胶片揭穿谎言。这种以影像为武器的抗争,让我深刻理解到,守护真相,就是守护民族的尊严。

影片没有刻意煽情,却用克制的镜头语言让人窒息。比如日军摔死婴儿时,镜头只拍“母亲”被迫微笑的脸和翻译官颤抖的背影。这种留白,比直接展示暴力更令人心碎。

历史与现实:在盛世中砥砺前行

影片结尾,1937年的南京废墟与今日繁华街景重叠,梧桐树下车流穿梭,秦淮河畔灯火璀璨。这一蒙太奇手法让人久久难平。

走出影院,看到今日盛世中国,我突然明白了导演的深意——山河无恙、万家灯火,正是88年前那群人用命换来的“未见的世界”。

电影中,老金一家用暗房守护胶片;现实中,我们党员更要在各自岗位上发光发热。胶片会褪色,但历史不能模糊。作为党员,我们不仅要铭记先辈的牺牲,更要思考如何在新时代守护真相、传承精神、自立自强。

《南京照相馆》的票房已突破22亿元,但比数字更珍贵的,是它引发的全民思考。在后续的学习、工作中,我们应当深化党史学习,将抗战精神融入日常教育;同时在每月一次的党日活动上创新宣传方式,让红色故事“活”起来;最后要立足本职岗位,以“钉钉子精神”解决群众急难愁盼问题,就像影片中的百姓守护胶片一样,我们要守护好民族的信仰。

(撰稿人:综合部 徐金霞)